Susanne Rasser

Atme den Himmel

Maria Lehner *) über Susanne Rassers Gedichtband

Wieder mit beiden Beinen auf den Wolken

Ab und zu bleibt einem die Luft weg. Dann braucht es das tiefe Luftholen für den Atem des Himmels. Manchmal aber genügt ein homöopathischer Hauch, kürzer noch als ein Haiku: „Folgenschwer. / Es spitzt sich zu/ wir stumpfen ab“ – damit ist alles gesagt. Wir sind Teil einer Welt, die böse und gut, genauso wie schön und hässlich zugleich ist, in einer Welt, von der es heißt: „Sie treten jetzt/ im Militäranzug/ vor Kameras/ sie lassen treten. / Wenn sie tagen, wird es Nacht…“

Mittlerweile erreichen uns stündlich Bilder von einem Krieg, der unvorstellbar und nah ist. Muss man da nicht verstummen? Bei Bertolt Brecht heißt es „In mir streiten sich/ die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum/ und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers/ aber nur das zweite/ drängt mich, zum Schreibtisch“. Ob man also jetzt über blühende Bäume sprechen darf, stellt Brecht in „An die Nachgeborenen“ in Frage: „Was sind das für Zeiten wo / ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, / weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“ – eine Frage mit Ausrufezeichen?! Susanne Rasser stemmt sich solchen Ausrufezeichen entgegen, verbiegt sie zu Fragezeichen und rückt sie wieder als Ausrufezeichen zurecht: Jetzt, dokumentiert sie auf diese Weise mit ihrem Band, ist die Zeit für Lyrik. Genau jetzt, denn – so sagt sie in einem Gespräch mit Walter Pobaschnig – „Der Mut wächst mit der Verzweiflung“. Das lyrische Ich schaut hin auf den Dunkelmaler UND auf die Apfelbaumblüte.

Die 1965 geborene und auf einem Bergbauernhof aufgewachsene Fotokünstlerin und Autorin von Lyrik, Theaterstücken und Drehbüchern lebt in Rauris. Schon seit dem 13. Jahrhundert siedelt man dort. Möglicherweise kommt der Name vom indogermanischen *ru/*reu für Flüsse her – eine Stelle, an der alles fließt und eine Gegend, in der Übergänge, Gebirgspässe, wichtig waren. Im bildhaften Sinn entspräche das den Transitionen: „So ändern sich die Zeiten“ sagte man immer schon und nahm es hin als defätistische Zuweisung, die sehr oft mit Verlust der Handlungsoptionen verbunden war. Hier aber liest man „So ändern mich die Zeiten“ und es scheint ein Prozess des Wachstums und der Resilienz zu sein: „Breit/ stehe ich in der Tür / im Rahmen, / sprenge die Grenzen, / die Fesseln. Das Fass / kann ruhig überlaufen, /die Ufer fluten, / den Dreck wegschwemmen.“ Die sich selbst ermächtigende Person vermag vieles. Ihre Botschaften sind Grundnahrungsmittel für die Seele: „Schick den Richter/ in dir/ in Rente“ sagt sie oder „Nimm dich zurück, wenn du nach vorne willst“. Wer vor offener Tür nach dem Schlüssel gesucht hat, dessen Mauer im Kopf muss fallen. Sobald erkannt wird, dass „Der Schmerz als lästiger Lotse“ Zugpferd im Gespann war, gibt es Ursache und Möglichkeit zum Handeln!

Stammbaumsprüche für den Menschen in der Postmoderne schenkt sie uns: Weisheiten wie zum Beispiel, dass einem das Alter guten Zwirn fürs Nervenkostüm schenkt; Fäden, aus denen man aus Kreuzen ein Herz sticken kann und die Enden vernäht, weil man weiß „um jene Nacht, die in den Morgen greift, und um das Straucheln“ und doch „wieder/ mit beiden Beinen/auf den Wolken“ steht aus denen man einst fiel.

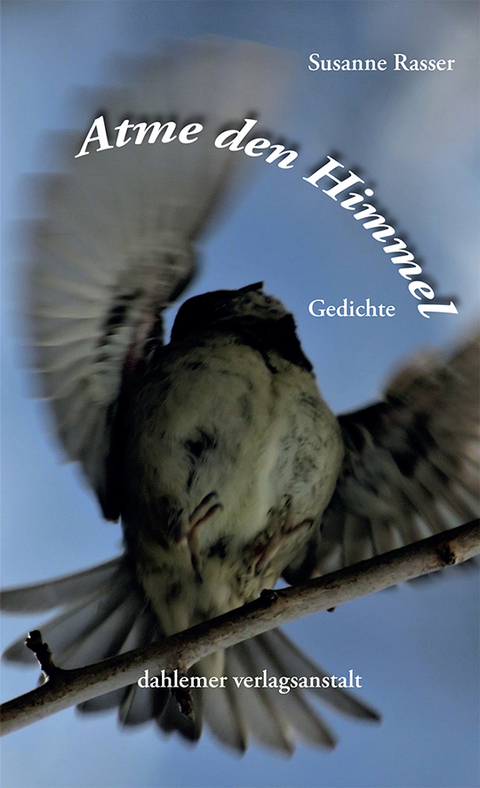

Immer wieder ist es das Elementare, das die Autorin als kräftigend empfindet: vom Regen durchströmt, der Sonne ausgesetzt, den Wirbelwind als Aufwind begreifend (S 16). Nur so kann man den Himmel ein- und ausatmen wie der von ihr fotografierte Spatz auf dem Titelbild. Fliegen kann, wer beim Absprung an die gelungene Landung glaubt; wer die Federn, die immer schon da waren, auffächert und nicht darauf vergisst, was ihn getragen hat. Die Natur rund um uns ist die Quelle, aus der die Autorin schöpft: „Die Sonne/ anhimmeln, / die Erde/ berühren“. Bäume spielen eine große Rolle; sie lehren uns unter anderem das Loslassen: „Jetzt, da die Blätter gefallen,/ erfreue ich mich ihrer Pracht“.

Nun aber kommen die Menschen: Da ist zuerst der Vater, von dem jedes gute Wort verwurzelt wurde, dann die Altbäurin, der man beim Ausmalen die Heiligenbildchen von der Wand genommen hat, oder die Schulfreundin die als die „beherzte Tat“ Ergänzung des „prompten Worts“ ist. Oder dem, der – was für ein treffendes Bild – dem Tod auf die Schaufel springt! Und schließlich, „in einer kalten Zeit“, die armen Reichen in Salzburg die den Blick auf die Bettler nicht mehr ertragen.

Wie würde „Sascha“ der Text auf Seite 42 gefallen? Ich denke er würde wie beschrieben „Gesetzt, verschmitzt/ ums Leben froh. Und dabei diese eselsstarke/ Grundvernunft“ schmunzeln: Was, das bin ja ich, der Bundespräsident! Würde er ebenso erfreut sein, wie das Herausgeber-Ehepaar (Kongressband „Ränder und Grenzen“ von Dippelreiter/Dippelreiter, wieser?wissenschaft, 2021), das auf zwei Seiten einen Text findet, der auf diesen Kongressband Bezug nimmt. Es freut, wenn man gelesen wird; es freut, wenn man verstanden wird; es freut sehr, wenn man eine konkrete Reaktion erhält – und es freut allerhöchst, wenn diese als lyrischer Text daherkommt, der bei der Präsentation im Parlament verlesen werden kann:

„Grenzen und Ränder/ sind so etwas wie ein Geländer, /ein Ende der Zonen, / ein Anfang im Abschirmen, im Abhalten, /Wegweisen. Zurückschicken. / Grenzen sind Zäune, Mauern, / kalt erdacht, erbaut im Kalkül, in der Angst, /in der Kaltschnäuzigkeit (oder auch in der Kaltherzigkeit).

An Grenzen steht nicht selten das Ego, / im Wir lösen wir es auf, / geben die Grenzen frei, reißen die Mauern ein, / öffnen Türen, weiten den Blick. / Im Wir lösen sich die Begrenzungen auf. / An den Grenzen, den geographisch-geordneten, am Reißbrett entworfenen, / an den physisch-körperlichen und auch an jenen Begrenzungen, die durch Dogmen, Regeln, Verhaltens- und Sichtweisen entstehen, / an diesen Grenzen also geht es immer ums Ausschließen, ums Annehmen, / ums Überwinden, ums Scheitern, das Wachstum, das Hinauswachsen, Freistrampeln, ums Ausschließen/ oder Miteinbeziehen, oft auch ums Miteinander oder Gegeneinander.“

In die Gegenwart zurück führt uns der Schluss des Textes:

„Grenzen sind rot, rote Linien, starr, messerscharf. /Ränder tragen Erde und Erdtöne, sie dürfen ausfransen, ineinandergreifen, Ränder können sanft verlaufen.“

Ja: bitte – lieber Ineinandergreifen als rote Linie, lieber sanft als starr, lieber ausfransend , als messerscharf… Wir brauchen Worte wie diese! Susanne Rasser vermutet: „Und wenn nun einer käme,/… der es uns zeigt,/ wie man den Frieden/ und die Liebe lebt“, dann gäbe es diese „Hausordnung / Als wir uns/für den Frieden entschlossen, / war Friede“. Womöglich ist alles ganz einfach: „Wenn alle Stricke reißen, / sind wir frei“. Frei, bei sich zu bleiben und frei, aufzubrechen: „Atme den Himmel“ eignet sich hervorragend als Vademecum.

*) Notizen aus der „anderen Schreibheimat“ unserer ehemaligen Vizepräsidentin Maria Dippelreiter,

die sich als Literatin „Maria Lehner“ nennt (bitte besuchen Sie: https://www.marialehnergemischtersatz.at/)

Susanne Rasser

Atme den Himmel. Gedichte.

Berlin: dahlemer verlagsanstalt, Februar 2022

ISBN 978—3-928832-94-6